主なポイント

- ビットコインは長期的には上昇余地があるが、ユーザー増加による課題を抱える

- 最大の弱点はスケーラビリティ(拡張性)

- Bitcoin HyperはSolanaを活用したレイヤー2で解決策を提示

- HYPERのプレセールは2,500万ドルに到達間近

ビットコインは依然として市場の中心的存在だが、技術的な限界が浮き彫りになりつつある。10月10日の急落後、現在は約10万9,000ドル(約1,635万円)で取引されており、10月初旬の12万6,000ドル(約1,890万円)の高値からは下落している。21日に一時11万3,000ドル(約1,695万円)を回復したものの、上昇は短命に終わった。

重要な心理的節目である10万ドルを維持しているが、今回の動きはビットコインの課題を再認識させる。取引数の増加に伴いネットワークが混雑しやすく、手数料の上昇や送金速度の低下につながるためだ。SolanaやEthereumと比べるとスケーラビリティで大きく劣る。

そこで注目されるのが、Solanaの仮想マシンを活用したBitcoin Hyper(HYPER)である。レイヤー2によって取引処理を効率化し、ビットコインの持続的な利用を可能にすることを目指している。HYPERのプレセールはすでに2,460万ドル(約36億9,000万円)を突破し、2,500万ドル到達が目前に迫っている。

ビットコインはもっと速くなるのか?

ビットコインの根本的な制約は、1秒あたりの処理件数(TPS)が7〜10件に限られることにある。これはブロックのサイズ上限が原因で、1ブロックあたりに含められる取引数に限界があるためだ。ブロック生成に約10分を要することも処理遅延につながっている。

一方、Solanaの理論的最大TPSは約6万5,000件とされ、桁違いの処理性能を持つ。ビットコインでは手数料を多く支払った取引が優先的に処理されるため、混雑時には「高値入札」のような状況が発生する。

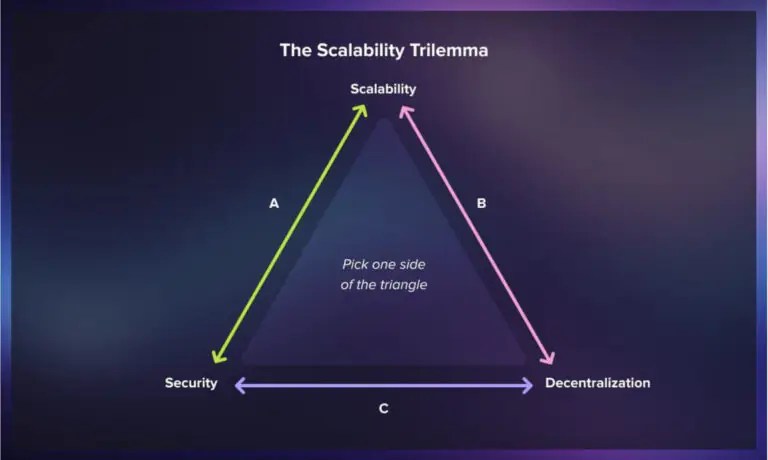

長期投資であれば処理待ち時間は大きな問題ではないが、日常的な決済手段として利用する場合には大きな障害となる。Ethereumの共同創設者ヴィタリック・ブテリン氏が提唱した「スケーラビリティ・トリレンマ」にも示されるように、分散型ネットワークではセキュリティと拡張性を両立させることが難しい。

その解決策として期待されるのがBitcoin Hyperだ。ビットコインのレイヤー1を基盤に、Solanaを活用したレイヤー2を構築することで、高速処理・低コスト・スマートコントラクト対応を可能にする。

HYPERはどのように問題を解決するのか

Bitcoin HyperはSVM(Solana Virtual Machine)を採用し、並列処理によって複数の取引を高速処理する。その後、一定間隔でレイヤー1に反映することで安全性を確保しつつ効率的な送金を実現する仕組みだ。

これにより、ウォレット間のビットコイン送金はレイヤー2上で迅速に処理され、レイヤー1の混雑による手数料高騰を回避できる。さらにDeFiアプリ、暗号資産スワップ、NFTなどの利用も可能となる。

レイヤー2への移行には「カノニカルブリッジ(Canonical Bridge)」を使用する。ユーザーはBTCをブリッジのアドレスに送金し、同額のラップドBTC(wBTC)を受け取る。そのwBTCをレイヤー2上で自由に利用でき、出金時には焼却(バーン)することで元のBTCを引き出せる。

HYPERが注目される理由

投資銀行シティは最近、戦略的ポートフォリオ商品に「買い」評価を与え、1年以内にビットコイン価格が18万1,000ドル(約2,715万円)に達すると予測している。これはビットコインの長期的な強気見通しを示すものであり、利用者増加の可能性を高めている。

しかし利用者が増えればネットワーク混雑はさらに深刻化し、手数料が上昇する。したがって、Bitcoin Hyperのようなスケーラブルな解決策が不可欠になる。

HYPERのプレセールはすでに2,460万ドルを突破し、間もなく2,500万ドルに達する見込みだ。ローンチ後はHYPER保有者に限定された機能も導入され、dApps利用時の手数料軽減やステーキング報酬が得られる。さらにHYPER保有者はDAO(分散型自律組織)に参加し、ネットワーク方針に投票する権利も持つ。

現在、プレセール価格は0.013155ドル(約2.0円)で推移しており、今後さらに上昇が予想される。早期参加者にとっては大きなチャンスとなるだろう。